蒙古棋有哪些

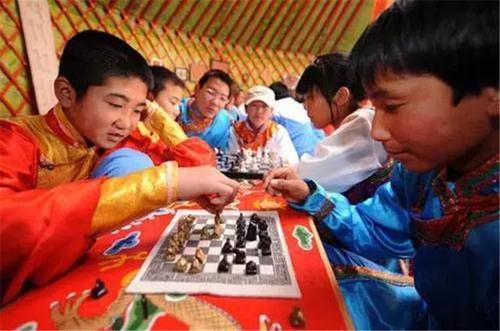

那達(dá)慕大會(huì)的內(nèi)容主要有摔跤、賽馬、射箭、套馬、下蒙古棋等民族傳統(tǒng)項(xiàng)目,蒙古棋包括蒙古象棋、蒙古鹿棋、蒙古跳棋。

蒙古象棋,蒙語(yǔ)稱為“沙塔拉”,亦寫為“喜塔爾”,這是阿拉伯“沙特拉茲”的轉(zhuǎn)音。是自蒙古古代社會(huì)就流行的一種棋種。

蒙古象棋的某些走法與國(guó)際象棋相同。但是蒙古象棋又有自己的特色,如馬無(wú)別足限制和不得最后將死對(duì)方的官長(zhǎng),官長(zhǎng)和車之間一般不能易位,需易位時(shí),先動(dòng)官長(zhǎng)向車走兩格,然后讓車從官長(zhǎng)上面跳過(guò)去,馬或駝不能直接做殺,一般不允許吃光對(duì)方,要給對(duì)方留一子。

它的棋盤是由顏色深淺交替排列的六十四個(gè)小方格組成的正方形,與國(guó)際象棋的的棋盤一模一樣。淺色的叫白格,深色的叫黑格,棋子也分白黑兩種,共三十二個(gè),雙方各有一王、一帥、雙車、雙象、雙馬和八個(gè)小兵。不同的是,蒙古象棋把象刻成駱駝,把兵刻成獵狗的形象,增添了草原游牧生活的氣氛和特色。在民間,玩蒙古象棋仍然是古波斯的走法,這也是國(guó)際象棋原來(lái)的走法。蒙古鹿棋

蒙古鹿棋(蒙古族鹿棋),蒙古語(yǔ)稱“寶根·吉日格”,是傳統(tǒng)的啟智類游戲。棋子模擬狗和鹿的爭(zhēng)斗過(guò)程。是蒙古族傳統(tǒng)娛樂(lè)項(xiàng)目之一。

據(jù)考證:鹿棋起源于七、八世紀(jì)以前,古代游牧人的娛樂(lè)活動(dòng),除了賽馬、斗駱駝和舞蹈之外,還有鹿棋等娛樂(lè)活動(dòng)。在古老的陰山巖畫中發(fā)現(xiàn)有這種棋盤。

此項(xiàng)游戲簡(jiǎn)單易學(xué)、啟迪智慧,深受人們喜愛(ài),并世代傳承。在舊時(shí),鹿棋棋子一般由牛拐做成的,民間也多用銅錢或小石子、米粒代替,鹿棋棋子分為鹿和狗。棋盤是畫在紙上或沙土上的一個(gè)正方形,其內(nèi)各有5條縱橫線,斜線6條,交叉成25個(gè)點(diǎn)。在中心縱線兩端各有一座呈三角形的平頂“山”和呈菱形的尖頂“山”,其內(nèi)有十字線,也構(gòu)成幾個(gè)交叉點(diǎn)。

對(duì)弈的兩個(gè)人各執(zhí)2“鹿”或24“狗”。賽前先擺子,布局是把2個(gè)“鹿”擺在兩側(cè)的“山”口,把8個(gè)“狗”擺在棋盤內(nèi)中央的8個(gè)點(diǎn)。

行棋方法是:

如果“鹿”在同一條路線的位置上從一邊的位置跳過(guò)“狗”走到另一邊的位置,就吃掉了被跳過(guò)的“狗”,將其從棋盤上取下來(lái)。在與“鹿”同一條線上兩個(gè)“狗”挨著排列時(shí),“鹿”不能吃“狗”。隔兩只狗也不能吃,每走一次,狗可以加一棋子。也就是執(zhí)“狗”的人將擺在棋剩下的16個(gè)“狗”,每步任選空余位置擺一子。

依次“狗”全部擺到棋盤后,移動(dòng)棋盤上“狗”,努力使兩狗相連,阻止鹿吃狗,同時(shí)設(shè)法圍住“鹿”。“鹿”被狗圈住,執(zhí)“鹿”者輸棋;狗不能圍住“鹿”執(zhí)“狗”者為輸棋。民間也有將此棋藝的“鹿吃狗”稱為“狼吃羊”,是傳統(tǒng)的啟智類游戲。蒙古跳棋

蒙古跳棋,是流傳于蒙古族的兩人跳棋游戲,吉日格之一,有對(duì)連兒、翻連兒兩種玩法。世界之最 m.kgnhyy.cn原創(chuàng)不易,請(qǐng)大佬高抬貴手!

本文系作者授權(quán)本站發(fā)表,未經(jīng)許可,不得轉(zhuǎn)載。