繁體字轉簡體字要怎么辦

繁體字,也稱繁體中文,歐美各國稱之為“傳統中文(TraditionalChinese)”,一般是指漢字簡化運動被簡化字所代替的漢字,有時也指漢字簡化運動之前的整個漢字楷書、隸書書寫系統。

繁體中文至今已有兩千年以上的歷史,直到1956年前一直是各地華人中通用的中文的標準字。仍然使用繁體字的地區有中國港澳臺地區,新加坡以及馬來西亞等海外華人社區多為繁簡體并存,中國內地在文物古跡、姓氏異體字、書法篆刻、手書題詞、特殊需要等情況下保留或使用繁體字。起源

繁體中文即小篆演變為隸書(之后又出現楷書、行書、草書等書法)后產生的中文書寫體系,已有二千年以上的歷史,直到20世紀一直是各地華人中通用的中文書寫標準。1950年代開始中華人民共和國官方在繁體中文的基礎上所做的簡化形成了新的中文書寫標準,即簡體中文。簡化原則

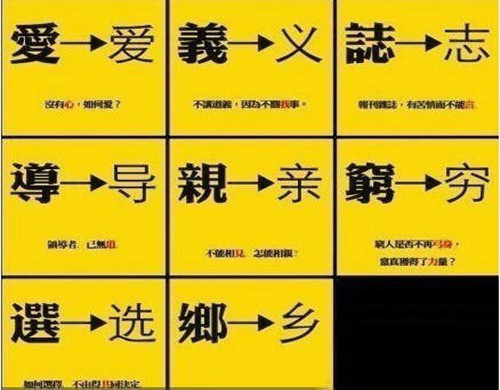

繁體字簡化為簡體字的原則是:“述而不作”、“約定俗成,穩步前進”,也就是說盡量采用已經在民間長期流行的簡體字,只作收集整理和必要的修改,遵照“約定俗成、穩步前進”的原則進行簡化。

包括兩個方面:一是精簡字數,廢除同音同義不同形的異體字。1955年,我國文化部和文字改革委員會公布了《第一批異體字整理表》,廢除了1055個異體字。

二是減少筆畫。1964年,我國文字改革委員會、文化部、教育部公布了《簡化字總表》,共有簡化字2238個,把平均每字16到19畫的繁體字簡化成平均每字8到11畫的簡化字。簡化方法

漢字簡化的方法有六種。一是更換偏旁,二是刪除局部,三是同音替代,四是全部改造,五是簡化類推,六是草書楷化。

《簡化字總表》的最終版本是1986年修訂版,共收2,274個簡化字及14個簡化偏旁:第一表收不可用作簡化偏旁的簡化字350個。

第二表收可作簡化偏旁用的簡化字132個及讠[訁]、饣[飠]、纟[糹]、钅[釒]等14個簡化偏旁,第三表收類推簡化字1,753個,《附錄》收習慣被看作簡化字的規范漢字39個,其《說明》里有提到表外字“凡用第二表的簡化字或簡化偏旁作為偏旁的,一般應該同樣簡化”。

1986年,對原《簡化字總表》中的個別字,作了調整:“疊”、“覆”、“像”不再作“迭”、“復”、“象”的繁體字處理。

因此,在第一表中刪去了“迭〔疊〕”、“象〔像〕”,“復”字字頭下刪去繁體字〔覆〕。“瞭”字讀“liǎo”(瞭解)時,仍簡作“了”,讀“liào”(瞭望)時作“瞭”,不簡作“了”。一部分簡化字,有特殊情形,《簡化字總表》加了適當的注解。編碼

繁體中文自1980年代以來通常使用Big5中文編碼。而中國內地使用GB2312的國標簡體中文編碼。臺灣省“標準局”曾公布一套名為CNS11643官方編碼,但并未被廣泛采用。

隨著Unicode跨語言編碼集的出現,Unicode不僅能夠同時表現繁體和簡體字,還能夠同時表現日文、韓文等漢字編碼,由于Unicode被Microsoft,apple,IBM等所有計算機公司共同支持,因此在世界范圍被普及采用。

而中國大陸又推行了一套GBK國標編碼,這套編碼在以前的GB2312國標簡體中文編碼的基礎上,增加了繁體中文、日文和韓文的編碼,已在臺灣等地區推行使用。

朝夕網 m.kgnhyy.cn原創不易,請大佬高抬貴手!本文系作者授權本站發表,未經許可,不得轉載。