清朝秘密立儲制度歷史

密建皇儲是皇權專制和傳統宗法社會里,皇位繼承人的選擇是關系到國本的大事,怎樣合理平穩地交接皇權成為清初歷朝不斷探索的題目,直到雍正朝以后才更趨成熟。密建皇儲制度正是雍正在廢棄公開建儲制后而建立的皇位繼承人選擇制度。

雍正十三年(1735年)八月,雍正帝四子寶親王弘歷成為清代第一個以秘密建儲制繼位的皇帝,是為乾隆皇帝。乾隆帝在對歷朝歷代的建儲法詳加比較剖析后,認定秘密建儲“實為美善”,進一步將秘密建儲確定為神圣不可更改的“建儲家法”。乾隆以后,自嘉慶到咸豐,都是按秘密建儲制繼承皇位的。秘密建儲與公開建儲相比較,避免了皇子之間為奪取皇位而發生的殘酷爭斗,對穩定政局具有一定作用。

在我國封建社會中,按照封建宗法制原則,通常實行公開的嫡長子繼承制。清代從康熙朝開始,沿用中原各王朝立嫡長子的做法確定皇位繼承人。康熙十四年(1675年)下詔冊立嫡長子胤礽為皇太子。康熙帝多子,在位時間又長,過早地公開冊立太子,造成了康熙帝和太子間、太子和諸皇子間的矛盾和紛爭。矛盾激化到不可調和的地步,使皇權受到了威脅,政局也因此動蕩不寧,康熙帝不得已兩次廢皇太子胤礽。

從康熙五十一年(1712年)第二次廢皇太子后,康熙皇帝再沒有公開建儲,致使康熙死后雍正帝即位成為一大歷史疑案。一說雍正帝遵遺詔即位,即康熙帝臨終前,遺詔雍親王皇四子胤禛“克承大統”;一說雍正帝“矯詔篡位”,即康熙帝臨終前遺詔“皇位傳十四子胤禎”(皇十四子胤禵原名胤禎),皇四子胤禛將“十”改為“于”,將“禎”改為“禛”,于是康熙帝遺詔就成為“皇位傳于四子胤禛”。

無論歷史真相如何,雍正帝雖是康熙朝激烈的皇位爭奪戰中的勝利者,然而,爭奪戰的嚴重后果給予雍正的教訓是深刻的,因而在即位后,他斷然廢棄了公開建儲制,宣布實行秘密建儲。

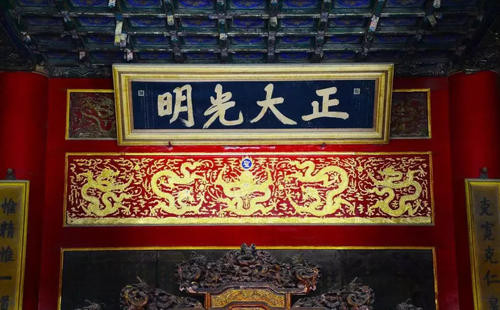

雍正元年(1723年)八月,雍正帝于乾清宮西暖閣召見王公大臣時宣布:“今朕諸子尚幼,建儲一事,必須詳加審慎,此事雖不可舉行,然不得不預為之計。今朕特將此事,親寫密封,藏于匣內,置之乾清宮正中,世祖章皇帝御書‘正大光明’匾額之后,乃宮中最高之處,以備不虞,諸王大臣咸宜知之。”雍正帝命諸王大臣共議這種做法,諸王大臣均無異議。雍正帝遂命諸臣退下,只留總理事務王大臣當面將密封的錦匣收藏于“正大光明”匾后。后來,雍正帝又另書密封一匣,“常以隨身”。

朝夕網 m.kgnhyy.cn原創不易,請大佬高抬貴手!本文系作者授權本站發表,未經許可,不得轉載。