清朝捐官制度歷史介紹

清代入仕的正途、異途之分

“凡滿、漢入仕,有科甲、貢生、監生、蔭生、議敘、雜流、捐納、官學生、俊秀。”——《清史稿·選舉》

說到入仕,最著名的途徑就是科舉考試了,但科舉又并非入仕的唯一途徑。《清史稿》中有文官來源的記載,其中科甲就是科舉這條路選拔出來的士子,也就是有做官資格的舉人、貢士、進士,但舉人又不一定能做官,朝廷有缺了先僅著貢士、進士候補,舉人有可能一輩子都是舉人。因為國子監還有一批貢生、監生,他們或是貴族高官子弟,或是地方選派的尖子生,他們入仕的機會更大。另有恩蔭惠及的子弟,也是擁有更捷徑的入仕門路。

議敘是指有特殊功勞的人,經督撫保奏,由部議授予官職。官學生和雜流往往是在官學伴讀的人,以及其他非正途入仕者。俊秀是指平民捐監,獲得國子監的文憑,并非直接入仕,是先解決身份問題,就像今天某部門要求晉升時得有研究生文憑,所以就會有人讀個在職研究生,或者到黨校進修取得一個同級別文憑。

“定制,由科甲及恩、拔、副、歲、優貢生、蔭生出身者為正途,余為異途。”——《清史稿》

咸豐年間,國家內憂外患,財政壓力增加,朝廷為了收取更多捐銀,廣開入仕門路,因此造成“登進乃濫,仕途因之淆雜矣”的局面,為了區別各類官員之輕重,便有了正異途之分。大體上將經過考試、選拔或蔭襲者視為正途,其余都視為異途。而在異途中“經保舉,亦同正途,但不得考選科、道。非科甲正途,不為翰、詹及吏、禮二部官”。也就是說正異之分是以入仕途徑為依據,入仕后也有區別對待,正經八百科考出身的才是真正的人才,異途出身的不能進去科教、禮儀、組織部門工作。

所以清朝的官場里存在一個鄙視鏈,三甲鄙視非甲,科甲鄙視異途,左宗棠被鄙視就是因為這個,捐納出身的就更不用說了。在實際待遇上正途也要比異途好,比如同樣是侯補官員到各省,正途出身的,每月個有二兩銀子的生活費,捐官則沒有。正途出身的代理或署理職能部門期間,是按照一半工齡計算的,而捐官代理期間是不算工齡的。大部分捐官等缺時間遠遠高于科甲出身,除非繼續花錢捐資。

然而不管是正途還是異途,有三類人是無入仕資格的:首先是從事低賤職業者,常見為“下九流”工作經歷的,如剃頭匠、算命先生等;其次是家奴,即奴才出身,或者在大戶人家做過長工的;最后是祖父一輩有重罪的,這個相當于政審了,無論科考還是捐官,當時的政審必須提供三代人履歷。這三類人是科舉無門,捐官無路,沒有任何入仕的機會。

清代捐納制度的特色

上述正途異途之分,由此可清晰認識到捐官是不走正道的途徑,清代的捐納卻首開于康熙十三年(1674),萬萬沒想到吧?康熙這樣偉大的皇帝開創了清朝的賣官鬻爵。為何呢?因為在康熙十二年爆發了三藩之亂,清政府需要大量財政支撐,而且之后收臺灣、平噶爾丹、抗擊沙俄等重大事項一直沒停過,所以賣官鬻爵就是財政增收迅速見效的手段。

當然賣官鬻爵象征政府昏聵,清政府當然不能明說國庫沒錢了,所以找了個借口,即“其始固以搜羅異途人才,補科目所不及”。即當時工部人才匱乏,很多具有工程才能的能工巧匠沒法參與科考,他們想入仕只能走異途,賣官鬻爵是為了補充實用型、專業型人才儲備。然而清政府也做過補充,說“捐例不外拯荒、河工、軍需三者”,這個才點明了事實,捐官就是為了補充財政不足。如咸豐時鎮壓太平天國運動,“軍興餉絀,捐例繁多,無復限制,仕途蕪雜日益甚”。

由此可見,捐納制度最根本的原因是要解決財政緊張的問題,所以清朝的捐納制度具有明碼標價的特色。但皇帝不是傻子,他們很清楚的明白賣官鬻爵不是長久之計,甚至是弊政,所以他們不可能自毀長城,置社稷于不顧。針對賣官鬻爵的現象,皇帝也會做以調控,在無較大財政需求時,整肅朝風、停止捐納。如道光停捐七年、乾隆停捐三年,這里也有另外一個因素,即捐官者眾多,已經沒有那么多空缺來安排先前已捐納的候補人員了。所以這又是清代捐納制度的一個特色,即捐官是購買“做官的資格”,而不是捐了就能上任,需要待吏部分發選班。

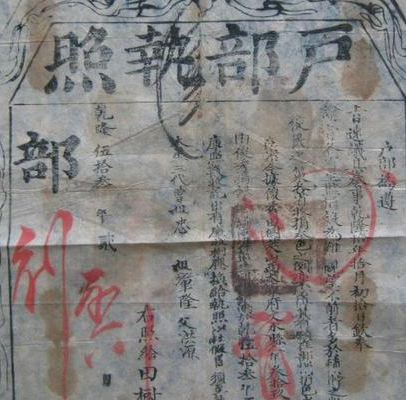

那怎么才能獲得官職呢?首先要保證捐官者沒有債務,有債務的必須還清了才能捐官;其次要是平民想捐個縣令以上的職位,那就先得解決學歷問題,即捐監在前,捐官在后;然后捐官的錢是交給戶部的捐納司,戶部入庫后發咨文給吏部,吏部再“部予以據,曰執照”,即頒發“上崗證”。最后,拿著上崗證到吏部銓敘司報到,由吏部進行政審,一切無誤后方可聽候分選,有的人一侯就是兩三年。如果想提前被選,還要接著捐各類花樣,這筆錢比捐官的還貴。

至于價錢,以乾隆時的《川運例》來講,貢監生的身份得4620兩;學官中正七品教授2020兩、侯補教授2520兩。非學官的如正七品京縣縣丞2220兩、侯補京縣縣丞2800兩;正八品縣丞3160兩、侯補縣丞3640兩。有人會問為啥八品官比七品官貴,原因是京官在俸祿上是沒有外放官員高的,外放官員不僅自主權大,而且享受養廉銀的補貼,所以外放官比京官貴。而捐官也是有封頂的,文至道員,武至總兵,若本來就是體制內的,為了晉升快一些,往往先捐至道員,待有缺后相當于直接晉升了,這都屬于外放官了,京官最高只能捐至五品。清代捐官雖然制度完善,但等缺問題嚴重,因而就出現了冗官問題。

綜上,捐官在清朝是獨具特色的,一般來說新上任的皇帝都會進行停捐政策,目的是整頓吏治,但若財政緊缺,捐納制度立即擺上臺面。有人說捐官基本都是得虛銜,這種說法并不正確,只不過作為異途出身,它的身份要比正途出身低一格,所以在有實職官缺時,是先解決正途,然后再解決異途。而且在捐納制度中還有平捐、升捐等方式,職執事官可以捐個升遷或者調動,他們都是實打實掌握權力的。

朝夕網 m.kgnhyy.cn原創不易,請大佬高抬貴手!本文系作者授權本站發表,未經許可,不得轉載。